歯周病は日本人の成人の約8割が罹患しているとされる国民病です。その原因は単に「歯磨きを怠ったから」ではなく、プラーク(歯垢)や歯石の蓄積、さらには喫煙や食生活、ストレスなど多様な要因が複雑に絡み合っています。本記事では、歯周病を引き起こす主な原因と生活習慣との関係について、わかりやすく解説します。

歯周病とは何か?

歯周病は、歯を支える歯茎や歯槽骨に炎症が起こり、進行すると歯を失う原因となる病気です。虫歯と並んで代表的な口腔疾患であり、日本だけでなく世界的にも多くの人々が悩まされています。

初期の段階では「歯肉炎」と呼ばれ、歯茎の腫れや出血が見られます。進行すると「歯周炎」となり、歯を支える骨が溶け、歯がぐらついたり最悪の場合は抜け落ちることもあります。予防や早期治療には、原因を理解することが不可欠です。

プラークが引き起こす歯周病

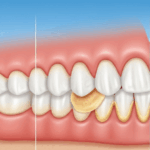

歯周病の最大の原因はプラーク(歯垢)です。プラークとは、歯の表面に付着する白く粘着性のある細菌のかたまりで、わずか1mg中に数億もの細菌が存在するとされています。食べかすではなく「細菌の温床」であることが重要なポイントです。

プラーク中の細菌は毒素を出し、歯茎に炎症を起こします。その結果、歯茎が赤く腫れたり出血したりし、炎症が慢性化すると歯周組織の破壊へと進行していきます。毎日の歯磨きで除去できないと、やがて硬化して歯石となり、さらに症状を悪化させます。

プラークがつきやすい部位

プラークは特に歯と歯茎の境目、歯と歯の間、奥歯の噛み合わせ部分などに付着しやすいです。これらの部位は歯ブラシが届きにくいため、意識してケアしなければ除去が不十分になります。

歯石が悪化要因となる理由

プラークが唾液中のミネラルによって石灰化すると「歯石」となります。歯石自体には病原性はありませんが、その表面はザラザラしており、プラークの再付着を助長するため、歯周病を悪化させる大きな原因になります。

歯石は一度付着すると通常の歯磨きでは除去できません。歯科医院で専用のスケーラーによるクリーニングが必要です。特に歯周ポケット内にできる「歯肉縁下歯石」は、歯周病の進行を早めるため注意が必要です。

歯石の種類

歯石には「歯肉縁上歯石」と「歯肉縁下歯石」があります。前者は歯茎より上にでき、白色や黄白色で比較的取りやすいのに対し、後者は歯茎の中に沈着し、黒っぽい色をしていて発見が難しく、歯周病の進行に大きく関わります。

生活習慣と歯周病の関係

プラークや歯石に加えて、生活習慣も歯周病の進行に大きな影響を与えます。特に喫煙や食生活、ストレス、全身疾患は歯周病のリスクを高めるとされています。

「毎日歯磨きをしているのに歯周病になる」という人の多くは、生活習慣の中にリスク因子を抱えている場合が少なくありません。ここでは代表的な要因を取り上げます。

喫煙

タバコは歯周病の最大のリスクファクターの一つです。ニコチンやタールが歯茎の血流を悪化させ、免疫力を低下させます。そのため炎症が進んでも自覚症状が出にくく、発見が遅れる傾向があります。

食生活

砂糖や炭水化物の多い食事はプラークの形成を促進します。また、野菜やビタミンC不足は歯茎の健康を損ない、歯周病リスクを高めます。偏った食事は口腔環境に直結するため注意が必要です。

ストレスと睡眠不足

ストレスは免疫力を低下させ、歯周病菌に対抗する力を弱めます。また、睡眠不足も体の修復機能を妨げ、炎症が長引きやすくなります。現代社会では見逃せない要因です。

全身疾患

糖尿病は歯周病と深い関係があることが知られています。血糖コントロールが悪いと感染に弱くなり、歯周病が重症化しやすいのです。また、歯周病自体も糖尿病を悪化させることがわかっており、双方向の関係にあります。

歯周病を予防するためにできること

歯周病の予防には、毎日のセルフケアと定期的な歯科受診が欠かせません。原因を理解したうえで、以下の対策を実践しましょう。

- 毎日の歯磨きでプラークを除去する

- デンタルフロスや歯間ブラシを使い、歯と歯の間を清掃する

- 3〜6か月ごとに歯科でクリーニングを受ける

- 禁煙し、栄養バランスの取れた食生活を心がける

- 全身の健康管理(糖尿病など)を徹底する

まとめ

歯周病はプラークや歯石といった口腔内の細菌性要因だけでなく、喫煙や食生活、ストレス、全身疾患といった生活習慣とも密接に関係しています。原因を正しく理解し、セルフケアと歯科医院でのメンテナンスを組み合わせることで、歯周病は十分に予防可能です。

「自分は大丈夫」と思わずに、今日からできる習慣を見直して、将来にわたって健康な歯を守りましょう。

よくある質問(FAQ)

歯周病の原因や予防法、歯科医院でのケアについて、患者さまからよくいただく質問をまとめました。アコーディオンを開いて、気になる項目をご確認ください。

なお、本FAQは一般的な情報をまとめたもので、実際の診断・治療はお口の状態によって異なります。最終的な判断は、担当の歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。

Q1. 歯周病の一番の原因は何ですか?

最大の原因はプラーク(歯垢)です。プラークは細菌の塊で、歯と歯ぐきの境目や歯間部に付着し、毒素で歯ぐきを炎症させます。除去されないプラークは唾液中のミネラルで石灰化し、歯石となって再びプラークの足場になります。

Q2. 歯石は自分で取れますか?

いいえ。歯石は歯ブラシでは除去できません。歯科医院でスケーラーや超音波機器を用いた専門的なクリーニング(スケーリング/PMTC)が必要です。自宅では毎日のプラークコントロールで「歯石にさせない」ことが重要です。

Q3. 喫煙はどのくらい歯周病に悪影響ですか?

喫煙は血流を悪化させ、免疫機能を低下させます。その結果、炎症が進行しても出血しにくく、発見が遅れがちです。治療効果も出にくいため、禁煙・減煙は最優先の改善策です。

Q4. フロスと歯間ブラシ、どちらを使えばよいですか?

歯間の広さで使い分けます。隙間が狭い部位はフロス、広い部位やブリッジの下は歯間ブラシが向いています。両方を使い分けると、プラーク除去率が大きく向上します。

Q5. どのくらいの間隔で歯科のメンテナンスに行けばよいですか?

目安は3〜6か月ごとです。出血しやすい、喫煙する、糖尿病がある、矯正中などリスクが高い方は3か月間隔を推奨します。状態が安定していれば6か月でもよい場合があります。

Q6. 糖尿病や全身疾患は歯周病に関係しますか?

はい。特に糖尿病は歯周病と双方向に悪影響を及ぼします。血糖コントロールが悪いと感染に弱くなり歯周病が進行しやすく、逆に歯周病の炎症が糖代謝を悪化させることも知られています。

Q7. 歯磨き粉は何を選べばよいですか?

フッ化物配合、発泡・研磨が強すぎないものを選びましょう。歯周病対策としては殺菌成分配合(CPC、IPMPなど)やバイオフィルム抑制成分が役立ちます。知覚過敏がある場合は硝酸カリウム等を配合した低刺激タイプが無難です。

Q8. 歯周病は治りますか?

炎症(歯肉炎)は元に戻せますが、失われた歯槽骨は基本的に自然再生しません。進行を止め、再発を防ぐ「コントロール」が治療の目標です。早期発見・早期介入が鍵になります。