「歯ぐきから血が出る」「口臭が気になる」「歯がぐらつく」――これらは歯周病のサインかもしれません。歯周病は虫歯と並ぶ二大口腔疾患であり、日本人の成人の約8割が何らかの歯周病にかかっているといわれています。放置すると歯を失うだけでなく、糖尿病や心疾患など全身の健康にも影響を与える重大な病気です。

この記事では、歯周病の基礎知識から初期症状、進行のステージ、重症化した場合のリスクまでを体系的に解説します。症状ごとの特徴や治療の必要性を理解することで、早期発見・早期治療に役立てていただけます。

歯周病とは?基本的な定義と原因

歯周病とは、歯を支える歯周組織(歯ぐきや歯槽骨など)が細菌感染によって炎症を起こし、破壊されていく病気です。歯の表面に付着するプラーク(歯垢)の中には数億もの細菌が存在しており、それらが歯ぐきに炎症を引き起こします。

原因は主にプラークの蓄積ですが、喫煙、糖尿病、ストレス、噛み合わせの不調、遺伝的要因なども進行リスクを高める要素です。つまり、生活習慣や全身の健康状態とも深く関わっている病気といえます。

歯周病の主な原因因子

歯周病の最大の原因は、歯の表面に付着したプラーク(歯垢)です。プラークには数億もの細菌が含まれており、その中の歯周病菌が歯ぐきに炎症を引き起こします。ブラッシング不足や歯間の清掃不足が続くと、プラークが固まって歯石となり、さらに細菌の温床となって症状を悪化させます。

喫煙も大きなリスク因子で、血流が悪化して歯ぐきの治癒能力が低下するため、炎症が進みやすくなります。また、糖尿病などの全身疾患は免疫力の低下を招き、歯周病の進行を加速させることが知られています。さらに、歯ぎしりや食いしばりは歯周組織に過剰な負担を与え、炎症の悪化を助長します。不適切な被せ物や詰め物も清掃不良の原因となり、リスクを高めます。

つまり、歯周病は細菌感染と生活習慣・全身状態の複合的な要因によって進行する病気です。定期的な歯科検診と日々のセルフケア、そして生活習慣の改善が予防の鍵となります。

- プラーク(歯垢)の蓄積

- 喫煙習慣

- 糖尿病や免疫力低下

- 歯ぎしりや食いしばり

- 不適切な歯科治療や被せ物

歯周病の初期症状|気づきにくいサイン

歯周病は「沈黙の病気」と呼ばれるほど、自覚症状が乏しいのが特徴です。しかし、初期段階から小さなサインは現れています。早期に気づけば改善できるため、見逃さないことが大切です。

具体的には、歯ぐきの腫れや赤み、ブラッシング時の出血、口臭の悪化などが挙げられます。これらの症状は「疲れているから」「歯ブラシの当て方が強いから」と思い込み、放置されやすいため注意が必要です。

代表的な初期症状

これらの症状は一見軽度に思えますが、実は歯周病の始まりである可能性があります。特に「出血」は歯周病のサインとして最も早期に現れる症状のひとつです。放置すると炎症が深部に広がり、歯を支える組織を徐々に破壊していきます。症状が軽いうちに歯科医院で診てもらうことが、歯の寿命を延ばすための第一歩になります。

- 歯ぐきが赤く腫れる

- 歯磨き時や硬い食べ物で出血する

- 口臭が強くなる

- 歯ぐきにかゆみや違和感を覚える

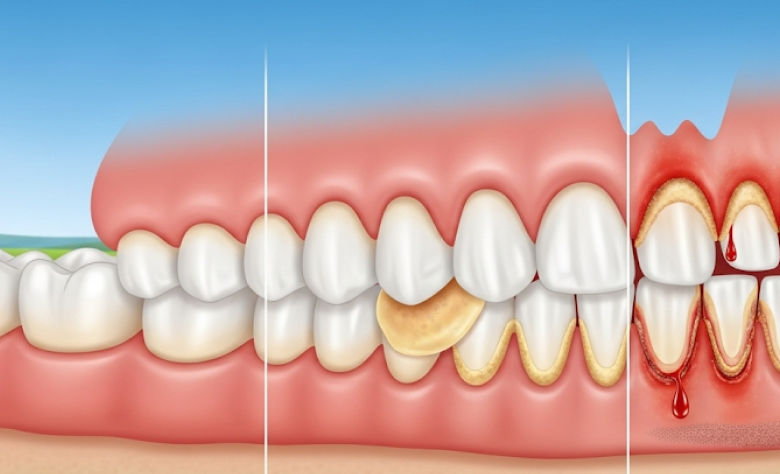

進行段階ごとの歯周病の特徴

歯周病は「歯肉炎」から始まり、進行すると「歯周炎」となり、歯を支える骨まで破壊されていきます。進行度によって症状や治療法が大きく異なるため、ステージごとの特徴を理解しておきましょう。

以下の表に、一般的な進行段階をまとめました。軽度から重度に移行するまでの過程を押さえて、セルフチェックに役立ててください。

| ステージ | 主な症状 | 状態 |

|---|---|---|

| 歯肉炎 | 歯ぐきの腫れ・出血・口臭 | 歯槽骨の破壊なし。炎症は歯ぐきに限局 |

| 軽度歯周炎 | 歯ぐきの腫れ、軽度の歯のぐらつき | 歯槽骨が部分的に吸収し始める |

| 中等度歯周炎 | 歯のぐらつき、膿の排出、口臭の悪化 | 歯槽骨の吸収が進行し、歯周ポケットが深くなる |

| 重度歯周炎 | 歯の動揺が大きい、噛むと痛い、歯の脱落 | 歯槽骨の大部分が失われ、保存が困難 |

歯周病の進行イメージ

初期は歯肉炎として現れ、放置すると骨が失われていく「不可逆的な状態」に。進行を止めるには、早期の介入が不可欠です。

歯肉炎の段階では適切なケアで健康な状態に戻せますが、一度「歯周炎」に移行すると骨の破壊は元に戻せません。歯周ポケットの深さが増すにつれ、細菌がたまりやすくなり、悪循環が加速します。進行すると歯の動揺や脱落だけでなく、食事や会話にも支障をきたし、生活の質に大きく影響を及ぼします。

重症化した場合のリスク

歯周病が重度に進行すると、歯が自然に抜け落ちるだけでなく、全身の健康にまで悪影響を及ぼします。近年の研究では、糖尿病、心筋梗塞、脳梗塞、誤嚥性肺炎などとの関連性が報告されています。

また、妊娠中の女性においては、早産や低体重児出産のリスクを高める可能性があるともいわれています。つまり、歯周病は「口の中だけの病気」ではなく、全身疾患のリスクファクターでもあるのです。

全身への影響例

歯周病は単なる口腔内の病気ではなく、全身に影響を与える「慢性炎症」としても注目されています。歯周病菌や炎症物質が血流を介して全身に巡ることで、血管の動脈硬化を促進したり、糖尿病の血糖コントロールを悪化させたりします。さらに、高齢者では誤嚥時に細菌が肺に入り込み、誤嚥性肺炎の引き金になることもあります。全身疾患のリスクを下げるためにも、歯周病予防は非常に重要です。

- 糖尿病の悪化

- 心疾患・脳血管疾患のリスク増加

- 誤嚥性肺炎の発症リスク

- 妊娠時の早産・低体重児出産

まとめ|早期発見・早期治療が鍵

歯周病は初期段階では自覚症状が乏しいため、気づいたときには進行していることが多い病気です。しかし、定期的な歯科検診と正しいセルフケアによって予防・改善が可能です。特に歯ぐきの腫れや出血といった小さなサインを見逃さないことが大切です。

口腔内の健康は全身の健康にも直結します。日常のケアと専門的なメンテナンスを組み合わせて、歯周病から歯と体を守りましょう。

よくある質問(歯周病)

Q1. 歯周病と歯肉炎の違いは?

歯肉炎は歯ぐきに限局した炎症で、骨破壊はありません。歯周病(歯周炎)は炎症が進行し、歯を支える歯槽骨が吸収される状態を指します。前者は可逆的、後者は不可逆的な変化を含みます。

Q2. 初期の歯周病は自分で治せますか?

初期の歯肉炎は適切なブラッシング・フロス・歯間ブラシと歯科でのプラーク・歯石除去で改善可能です。骨吸収を伴う歯周炎は自己ケアのみでは限界があり、専門治療が必要です。

Q3. どれくらいの頻度で歯科検診に行けばよい?

リスクが低ければ6か月ごと、喫煙・糖尿病・過去に歯周治療歴がある場合は3〜4か月ごとを目安に。担当医が口腔内の状態に合わせて推奨間隔を提案します。

Q4. 歯周病は痛みが出ないの?

初期〜中期は痛みが乏しく進行します。出血・口臭・歯ぐきの腫れ・むずがゆさが主なサイン。強い痛みは急性増悪や膿瘍形成時に起こることが多いです。

Q5. 喫煙や糖尿病はどのくらい影響しますか?

喫煙は血流低下と免疫応答の鈍化で進行・再発リスクを上げ、治療反応も悪化させます。糖尿病は感染抵抗性の低下と創傷治癒遅延で重症化しやすく、相互に悪循環を形成します(良好な血糖管理が重要)。

Q6. 家でできる効果的なケアは?

毛先の開いていない歯ブラシでのバス法・スクラビング法、フロスと歯間ブラシの併用、舌清掃、フッ化物配合ペーストの使用が基本です。補助的に電動ブラシの活用も有効です。

Q7. 歯周病は治りますか?元に戻せますか?

炎症はコントロールできますが、失われた骨や付着は自然に完全回復しません。早期なら改善し、進行例では再生療法や外科で機能回復を目指します。継続的なメンテが鍵です。

Q8. 歯周病が全身の病気を悪化させるのは本当?

歯周病の炎症・細菌は糖尿病、心血管疾患、誤嚥性肺炎などに関与すると報告されています。口腔の炎症負荷を下げることは全身管理にも有益です。

Q9. 口臭の主な原因は歯周病ですか?

口臭の大きな要因の一つが歯周病由来の揮発性硫黄化合物です。舌苔や虫歯、不適合補綴、ドライマウスも関与します。歯周治療と舌清掃の併用で改善が見込めます。

Q10. 歯を抜かずに済ませる方法はある?

早期介入で炎症を制御し、動揺歯は暫間固定、咬合調整、再生療法等で保存を目指します。保存の可否は残存骨量・清掃性・患者さんの協力度で判断します。